Einträge mit dem Tag 'Fauna'

Graue Fleischfliege

Die Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria, auch: Aasfliege) ist eine Fliege aus der Familie der Fleischfliegen (Sarcophagidae).

Die Fleischfliege (auch: Graue Fleischfliege) sieht optisch der Großen Stubenfliege ähnlich, ist jedoch dunkler, am Thorax mit dunkelgrauen Längsstreifen versehen und trägt deutlich erkennbare helle Flecken auf dem Körper. Sie haben eine Länge von etwa 13 bis 18mm. Ihre Augen sind rot gefärbt.

Fleischfliegen halten sich vor allem an faulendem Fleisch und Dung auf, wo sie flüssige Stoffe zu sich nehmen.

Die Fleischfliege beläuft dauernd allerlei unappetitliche Stoffe, was dazu führt, dass die Fliegen mit vielen Bakterien behaftet sind. Wenn sie anschließend auf Nahrungsmittel herumkriechen, verbreiten sie die Krankheitskeime.

Zudem kann es zu einem Befall lebender Organismen mit den Fliegenlarven (Maden) kommen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Myiasis oder Madenfraß.

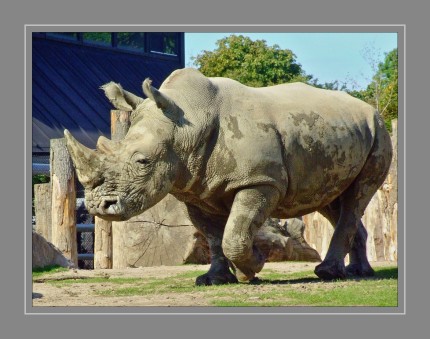

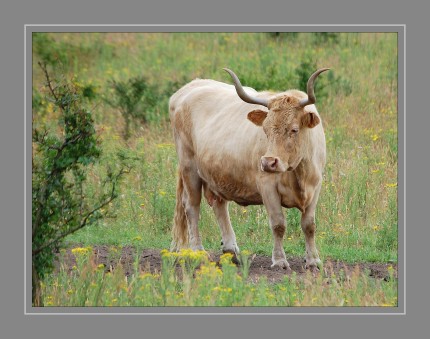

Hier sind auch die Damen bewaffnet

Hörner haben Hohlräume und sind die Verlängerungen der Stirnhöhlen. Der knöcherne Hornzapfen befindet sich im Innern der Hornscheide und ist für die Hornbildung verantwortlich. Er ist durchblutet und mit Nervenfasern durchzogen und deshalb sehr empfindlich. Hörner sind also nicht totes Material wie z.B. menschliche Fingernägel, die man einfach wegknipsen kann, sondern ein wesentlicher Körperteil der Kuh. Die Hörner sind wichtig für das Sozialverhalten, denn in der Herde dienen sie als Kommunikations- und Imponierorgan und als Rangabzeichen. Hörner sind Warnzeichen für Artgenossen, eine bestimmte Mindestdistanz einzuhalten, was die Häufigkeit von Rangkämpfen vermindert. Behornte Kühe brauchen deshalb im Gegensatz zu enthornten eine grössere Ausweichdistanz.

Paarungsrad der Hufeisenazurjungfer

Bei der Paarung packen die Männchen die Weibchen mit ihren Hinterleibszangen (Cerci) unterhalb des Kopfes. Um die Befruchtung durchzuführen, bilden die beiden Libellen das sogenannte Paarungsrad. Dabei nimmt das Weibchen die Samen aus der Samentasche des Männchens. Auch die Eiablage erfolgt paarweise im Tandem. Bei dieser sitzt das Weibchen waagerecht und das Männchen ragt empor. Das Weibchen sticht die Eier mit ihrem Ovipositor in die Wasserpflanzen ein. Durch diese gemeinsame Eiablage verhindert das Männchen die Befruchtung des Weibchens durch Konkurrenten.

Libelle

Die Libellen zeichnen sich durch einen außergewöhnlichen Flugapparat aus. Die Fähigkeit, ihre beiden Flügelpaare auch unabhängig voneinander zu bewegen, ermöglicht es ihnen, abrupte Richtungswechsel zu vollziehen, in der Luft stehen zu bleiben oder bei einigen Arten sogar rückwärts zu fliegen. Beim Flug werden Maximalgeschwindigkeiten von 50 km/h erreicht. Die Frequenz des Flügelschlages ist dabei mit etwa 30 Schlägen pro Sekunde relativ langsam.

Farbratten

Die Farbratte (Rattus norvegicus forma domestica), auch Großmaus genannt, stammt von der wilden Wanderratte ab und ist durch Züchtung den Ansprüchen und Bedürfnissen des Menschen angepasst worden.

Etwa gegen Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Domestikation (Haustierwerdung) der Wanderratte. Fahrende Zirkusleute und Schausteller entdeckten Albinos von Wanderratten für sich und stellten sie aus. Dabei entdeckten sie schnell, dass diese Tiere und ihre Nachkommen immer zahmer und friedlicher als ihre wilden Vorfahren waren. Später wurden die Tiere auch für Labore und Versuchstierinstitute gezüchtet, was den Tieren auch den zusätzlichen Namen Laborratte einbrachte.

Schwanenkinder

Dunenküken haben ein hell silbergraues Gefieder mit einer weißen Unterseite. Der Schnabel ist schwarz, die Füße und Beine dunkelgrau. Noch nicht ausgewachsene Jungvögel haben ein dumpf graubraunes Gefieder, das im Verlauf des ersten Lebensjahres zunehmend heller wird. Der Schnabel ist noch grau bis fleischfarben, wird dabei zunehmend mehr orange. Die braunen Federn werden allmählich verloren. Ein vollständig weißes Gefieder weisen die Jungschwäne nach der Vollmauser im zweiten Lebensjahr auf.

Gefiederpflege

Die Federn unserer Vögel halten nicht ewig, noch sind sie unverwüstlich. Obwohl sie in der Mauser regelmäßig erneuert werden, ist ein wirksames, ganzjähriges System der Gefiederpflege für das Wohlbehagen und Überleben des Vogels unentbehrlich.

Zwei Gruppen von Federn erfordern besondere Aufmerksamkeit: Die Schwingen und die Steuerfedern. Werden die Hand- und Armschwingen beschädigt oder übermäßig abgenutzt, sind sie aerodynamisch nicht mehr so leistungsfähig. Dadurch wird die Kraft und Ausdauer der Vögel überfordert, und es gelingt ihnen nicht mehr so gut, genügend Nahrung zu finden und dem Angriff ihrer Feinde zu entgehen – des Vogels Überlebenschancen sinken ganz erheblich. So überrascht es nicht, dass Vögel nicht nur, wenn sie „große Toilette“ machen, sondern bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihr Gefieder pflegen.

Beim Putzen, der wichtigsten Form der Gefiederpflege, bearbeitet der Vogel seine Federn vor allem mit seinem Schnabel, und zwar auf zweierlei Weise. Bei aufgeplusterten Körperfedern beknabbert er die einzelne Feder mit der Schnabelspitze. Er beginnt an der Kielbasis und arbeitet sich bis zur Spitze durch. Außerdem zieht er die Federn, eine nach der anderen, mit einem einzigen schnellen Ruck des Kopfes durch den Schnabel, insbesondere die schwer oder unbequem erreichbaren Flügel- und Schwanzfedern, die besonderer Pflege bedürfen.